在篮球比赛中,「二次运球」和「漏接球」是两个极易混淆的概念,尤其当球意外脱手后,球员恢复控制球时,裁判的判罚往往引发争议。本文结合国际篮联(FIBA)与 NBA 规则,通过实战案例解析两者的本质区别,帮助读者精准掌握规则核心。

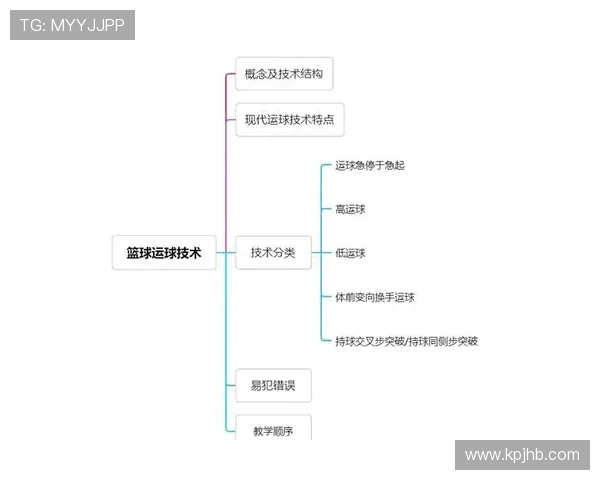

一、基础定义与规则框架

1. 二次运球的判定标准

根据 FIBA 规则,二次运球违例的核心在于「运球结束后再次主动运球」。具体表现为:

- 运球结束标志:球员双手同时触球、单手或双手持球静止,或球在手中停留的瞬间。

- 非法运球场景:若球员在运球结束后(如停球后)再次拍球,无论是否故意,均构成二次运球。例如,球员突破时收球后假动作晃动,随后再次运球突破,即属此类。

NBA 规则与 FIBA 基本一致,但特别强调「球触人」的例外情况:若球员故意将球砸向对方球员身体后再次运球,NBA 规则视为二次运球违例,而 FIBA 规则允许在球触人后恢复运球。

2. 漏接球的合法条件

漏接球(Fumble)的本质是「非故意失去控制球」,规则允许球员恢复控制且不视为运球。其核心特征包括:

- 非故意性:球因意外(如手滑、碰撞)脱离控制,而非球员主动放弃球权。

- 恢复控制的合法性:球员在球落地或未落地时重新拿球,均可继续比赛。例如,接球时手滑导致球掉落,球员迅速捡起后传球或投篮,不构成违例。

- 动作连贯性:漏接球通常发生在运球开始或结束阶段,且球员未出现明显的「停球」动作。

二、关键区别:主观意图与客观动作

1.主观意图的核心作用

裁判判定的关键在于区分「故意」与开云kaiyun「意外」:

- 二次运球:球员主动中断运球(如停球)后,再次运球的行为具有明确的主观意图。例如,球员运球后双手持球观察防守,随后再次运球突破,显然属于二次运球。

- 漏接球:球的脱手是被动的,球员无重新运球的主观意愿。例如,突破时防守球员轻微触碰导致球滑落,球员本能地将球捞回,此时恢复控制球合法。

2.客观动作的技术细节

- 运球轨迹的连续性:若球员在运球过程中球意外脱落,但迅速用同一手或另一手重新触球,且未形成「停球」动作,可能被判定为漏接球。例如,高速运球时球因地面湿滑弹出,球员快速追回后继续运球,裁判通常视为合法。

- 球的触地次数:漏接球允许球在未触地时恢复控制(如空中捞球),而二次运球的判定与球是否触地无关,核心在于运球动作的中断与重启。

三、实战场景解析与争议判例

1.典型二次运球场景

- 停球后突破:球员运球至三分线外,双手持球观察防守,随后突然压低重心再次运球突破。此动作因运球结束后再次启动,直接构成二次运球违例。

- 故意砸球反弹:球员在底线附近停球后,故意将球砸向防守球员腿部,待球反弹后再次运球。根据 NBA 规则,此类「主动制造球触人」的行为视为二次运球。

2.漏接球的合法场景

- 接球瞬间脱手:球员接到传球时因防守干扰导致球滑落,迅速用另一只手捞回后投篮。此动作符合「非故意失去控制」的定义,裁判应判定为漏接球。

- 运球过程中的意外脱落:球员在快攻中运球时,球因与防守球员肩部碰撞弹出,球员快速追回后继续推进。FIBA 规则明确此类情况属于合法漏接。

3.争议判例与裁判尺度

- CBA 詹宁斯争议球:2017 年山东队詹宁斯突破时球脱手,裁判最初判罚二次运球。但回放显示,球可能被防守球员触碰,根据规则,若球被对方触及,球员恢复运球合法。最终裁判报告认定此球为漏接,原判罚被推翻。

- NBA 克莱・汤普森案例:勇士队汤普森在突破时球意外滑落,触地后重新控制球并完成投篮。NBA 裁判官方解释称,因汤普森首次接球时未完全控制球,此次脱手属于漏接,不构成二次运球。

四、联赛规则差异与特殊条款

1. FIBA 与 NBA 的核心分歧

- 球触人的合法性:FIBA 规则允许球员在「传球或漏接后球触及另一球员」时恢复运球,而 NBA 规则仅认可「球被另一球员主动触碰」的情况。例如,球员故意将球砸向防守球员腿部后运球,FIBA 可能视为合法,NBA 则判定违例。

- 技术犯规的附加判罚:NBA 规则中,故意将球砸向对方球员躯干或腿部的行为可能触发技术犯规,而 FIBA 对此类动作的判罚相对宽松。

2. 青少年比赛的简化规则

在青少年比赛中,规则通常放宽对漏接球的判定:

- 鼓励流畅性:若球员在运球或接球时意外脱手,允许其在三步内恢复控制球,不视为二次运球。

- 降低判罚严苛性:裁判更倾向于将轻微的手滑或碰撞判定为漏接,以保证比赛的连贯性。

五、裁判判罚的核心逻辑与球员应对策略

1. 裁判的主观裁量权

裁判的判罚依据包括:

- 动作连贯性:球脱手后,球员是否在极短时间内恢复控制,且未出现明显的「停球」动作。

- 比赛情境:例如,快攻中球意外脱落,球员恢复控制后继续进攻,裁判可能倾向于认定为漏接以维持比赛节奏。

- 主观意图判断:若球员在球脱落后有明显的「追球」动作而非主动运球,更易被判定为漏接。

2. 球员的实战应对技巧

- 避免主动停球:在高速对抗中,尽量通过身体护球而非双手持球停顿,减少二次运球风险。

- 利用规则漏洞:在 FIBA 比赛中,若球意外触碰防守球员,可快速恢复运球;而在 NBA 中,需确保球被对方主动触碰而非故意制造接触。

- 强化球感训练:通过手指力量与控球技巧练习,降低意外脱手概率,同时提升脱手后快速恢复控制的能力。

六、总结:规则的本质与比赛哲学

篮球规则的设计始终围绕「公平性」与「比赛流畅性」展开。二次运球规则旨在防止球员无限度地通过运球获得优势,而漏接球规则则为意外情况提供容错空间,确保比赛不因偶然失误中断。

对球员而言,理解规则的核心在于区分主动行为与被动失误:主动停球后再次运球必然违例,而被动脱手后恢复控制则可能合法。对裁判而言,需在规则框架内结合比赛情境灵活判罚,避免因机械套用规则破坏比赛的观赏性。

无论是职业赛场还是业余比赛,精准掌握二次运球与漏接球的区别,不仅能提升个人技术规范性,更能从规则层面理解篮球运动的竞技本质。